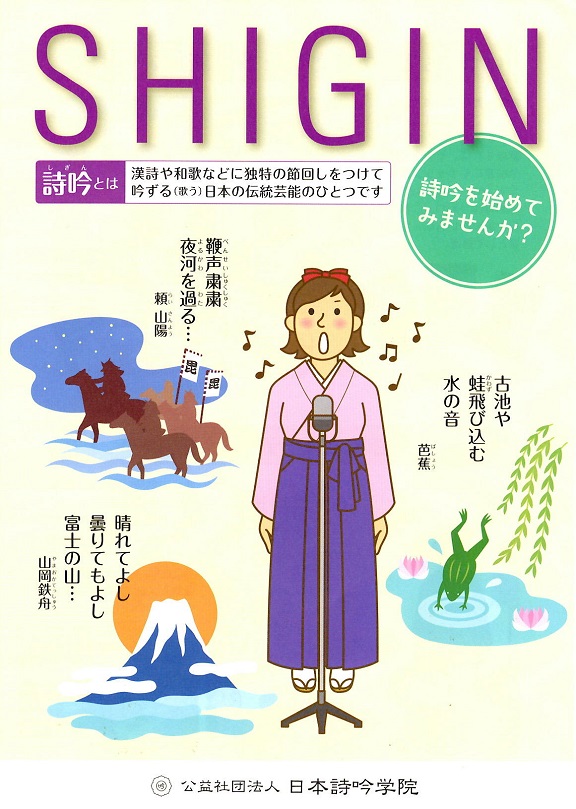

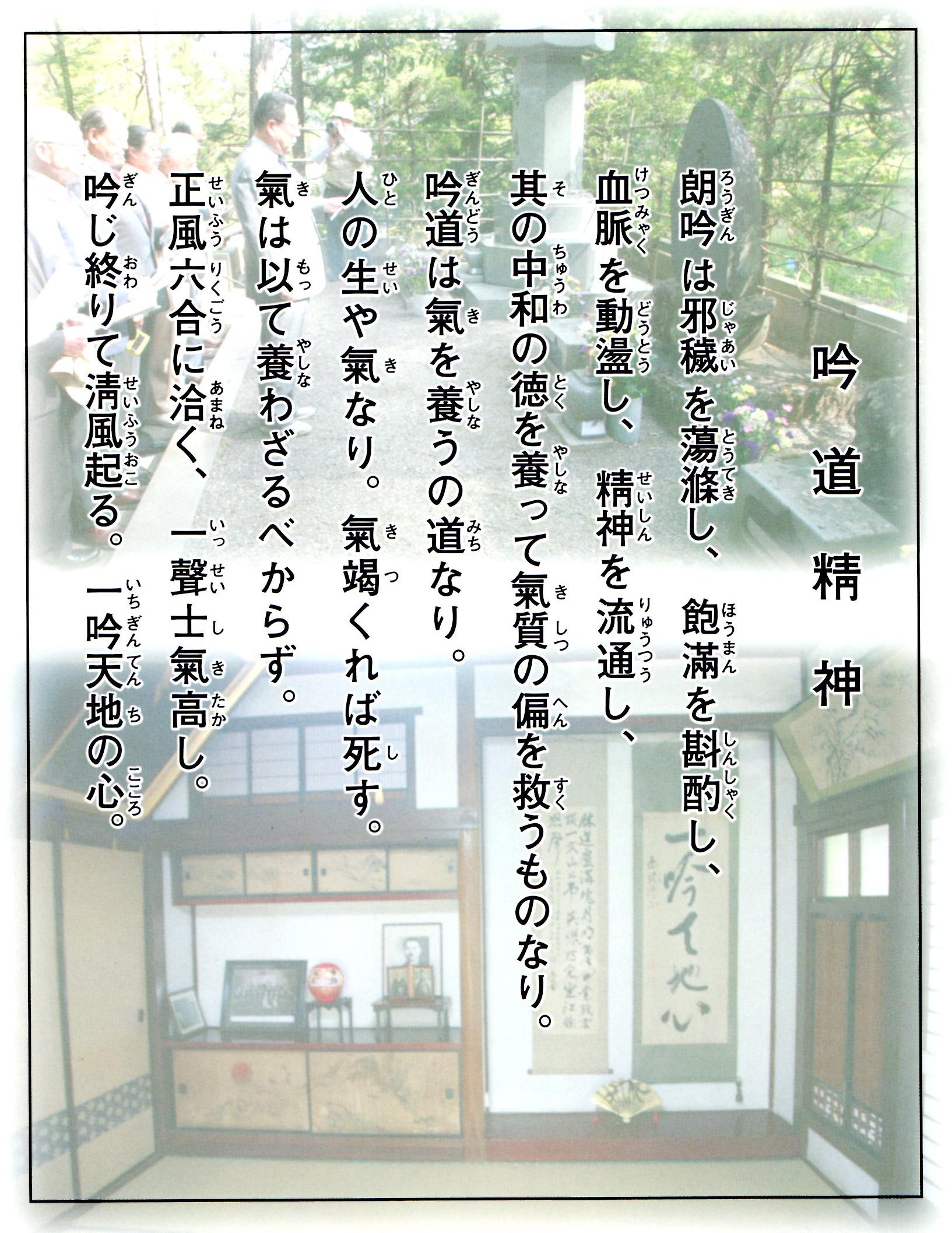

詩吟とは

◆詩吟とは

詩吟とは、漢詩、和歌、俳句などを大きな声で、特有の節回しで詠じるものです。普通の歌は言葉にメロディをつけて歌いますが、詩吟は言葉を切って、言葉の最後の母音に抑揚をつけて詠じます。吟詠ともいいます。

≫日本詩吟学院ホームページ「詩吟とは」へ

≫「詩吟とは…」を見る( 写真右下)

~日本詩吟学院作成のパンフレットより~

≫「吟道奥義抄(日本詩吟学院)」のダウンロード

≫平成30年度特別研修会「漢詩概略」(宮城岳風会会報第95号)へ

≫俳諧歌講習会(講師:渡会岳弘会長)の資料「俳譜歌の研究と演習」へ

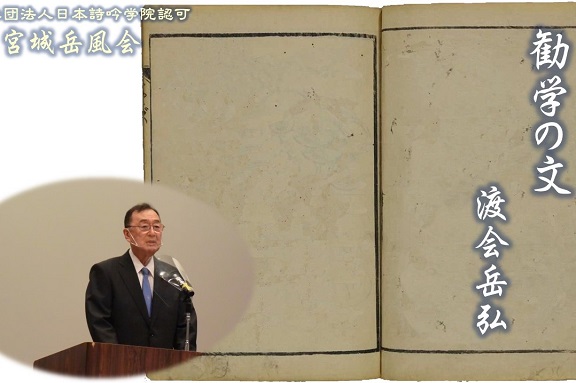

◆ 渡会岳弘会長の講話(吟詠の指導等)

と き 平成30年6月17日(日)

第34回県南地区吟道大会

ところ 宮城県柴田郡柴田町槻木下町3-1-60

槻木生涯学習センター

講 話 宮城岳風会会長

渡会岳弘(約30分)

◆吟詠を視聴する

宮城岳風会が行った吟詠をお聴きいただけます。※写真をクリックしてください。

-

古典の日(平成30年)

[動画]「月夜荒城の曲を聞く」

-

第21回シニアいきいきまつり

[動画]「弘道館にて梅花を賞す」「獄中感有り」「「恋衣より」金色の」「影を慕いて」

-

第34回県南地区吟道大会

[動画]「おくのほそ道」より「平泉」

-

古典の日(平成29年)

[動画]「月夜荒城の曲を聞く」「立石寺」

-

第20回シニアいきいきまつり

[動画]「田園雑興」「春望」「母の心」「叱られて」

-

第30回県北地区吟道大会

[動画]「ただいるだけで」

-

第30回県北地区吟道大会

[動画]「雨ニモマケズ」

-

俳諧歌の研究と演習

俳諧歌「子を思ふ」

-

第32回県北地区吟道大会

[動画]古川黎明高校・ 吟詠剣詩舞愛好会のみんさまに吟詠および剣詩舞を披露していただきました

-

福島岳風会創立60周年記念吟道大会

[動画]勧学の文

-

令和3年仙台中央・南部地区吟道大会

構成吟『おくの細道』より「陸奥旅めぐり」

-

令和3年尚歯会宮城吟詠大会

[動画]いのちのバトン「自分の番」

-

令和3年県南地区吟道大会

[動画]勧学の文

-

特別講義 俳諧歌

俳諧歌「ものいへぬ」

講師:渡会岳弘 -

令和4年度東北地区吟詠大会

令和4年東北地区吟詠大会の入賞吟詠「出塞行(合吟の部)」

-

令和4年尚歯会宮城吟詠大会

[吟題]吟道 [吟者]渡会岳弘

-

筝曲演奏

[演奏]生田流 筑紫彩葉会

神保歌寿葉先生

亀山歌葉萩様 -

剣舞「兜」

[舞]大輪神刀流東北分家総本部

二代目家元 庄子輝泉先生 -

令和5年 尚歯会宮城吟詠大会

[吟題]城ヶ島の歌 [吟者]卓地岳淳

[吟題]道 [吟者]渡会岳弘

[吟題]山のあなた [吟者]卓地岳淳 -

剣舞「甲斐残影」

[動画]甲斐残影

[演者]大輪神刀流東北分家総本部 二代目家元庄子輝泉先生 -

剣舞・吟詠

[動画]

[吟題]心に太陽を持て [作者]山本有三

[吟題]剣舞 白虎隊 [作者]佐原盛純

[演者]古川黎明高校 吟詠剣詩舞愛好会 -

三線演奏 沖縄地方民謡

[曲目]目出度節「松竹梅」「つんだら節」

[演者]東六教場 石垣線岳 -

令和6年高段伝位吟詠大会

[吟題]たはむれに [作者]石川啄木

[吟者]大橋岳澄

[吟題]山行 [作者]杜甫

[吟者]渡会岳弘 -

あすも「みんなのロビーコンサート」

構成吟「伊達を愛した偉人・文人の詩歌で綴る我が麗しきふるさと」

◆詩吟について、ちょっと説明

漢詩・和歌・今様・俳句・俳諧歌・近代詩等、詩歌にそれぞれの特徴を持たせて詠じ、発声による瞬時の流れを楽しむことであり、詩魂をくみとり吟じるものである。

- 詩吟は、姿勢を正し、腹の底から発声(腹式呼吸)するので、免疫力を増し健康を保つことができる。

- 詩吟は、趣味のひとつであり、趣味をとおして仲間ができ、そこで教養が培われ、さらには芸術となり、道の世界(吟道)に入る。

- 従って詩吟は趣味をとおしての「心の糧であり、人間形成の学問・教養の素」であり、「団結の 絆」であり、さらには「社会浄化・青少年善導」の最適の方法にも合致する。

- 詩吟の目的

①詩歌の心に深くふれ、芸術的情操を高め、全ての道の奥に通じる根本を体得する。

②精神生活の支えとし、うるおいとし、また健康法の一つである。

③詩歌を通じて歴史の流れにふれ、力強い人生の指針とし、広い視野と知識教 を得る窓口とする。

- 自分で短歌、俳句、漢詩等を作り、自分がこれを詠じる、または、自書する。これを「自詠自吟」「自詠自書」と言い、これができる人を「文人」という。